LA MEMORIA ARRASADA - Memoria Colectiva y Salud Mental

Pensarse, recordarse, imaginar,son algunas de las bases de la íntima convicción de ser quien se es.Presentación en:II Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos

Autor: por Lic. JOSE TOPF En el inicio de los tiempos humanos, cuando el Hombre aún no era Hombre, y vivía sólo en su presente, habrá habido un lento atisbo de recuerdo, una fugaz anticipación de lo por venir. El recuerdo de lo pasado, la anticipación del futuro, fundaron el Tiempo. Y fundaron también la posibilidad de una Representación Mental de algo cuando ese algo está físicamente ausente. Es decir, fundaron la condición humana, que implica la posibilidad de esta representación psíquica y del pensamiento abstracto; la posibilidad de recordar y de imaginar; la posibilidad de pensar y de comunicar. Y más importante aún, la posibilidad de pensarse.Pensarse, recordarse, imaginar, son algunas de las bases de la íntima convicción de ser quien se es. La convicción, objetivamente ilusoria y psíquicamente cierta, de ser uno mismo en un tiempo que no es el mismo. Porque me toco y me siento, me veo y me ven, me reconozco y me reconocen, entonces soy. Porque me recuerdo soy, me reconozco uno y el mismo. Este sentimiento de identidad, esta íntima convicción de mismidad, “de ser quien soy”, aunque todo en mí haya cambiado, reconoce en la memoria una de sus principales raíces. Tan sólo que la memoria --que se nos aparece como registro de hechos sucedidos-- es también producto del Relato. De mi modo de decirme acerca de los hechos vividos y de los hechos que me conciernen. Del conocimiento que de mí tengo, y del que tiene de mí el colectivo social en que me encuentro.Esto quiere decir que los hechos que recordamos no necesariamente son los sucedidos, ni necesariamente se los recuerda tal como sucedieron, sino en la particular inscripción que de ellos tuvimos. También participa en la construcción del recuerdo lo que otros dicen acerca de esos hechos. De ahí que lo que recuerdo es mi particular historia, mi biografía, mi relato, en el que creo. La memoria, así vista, ya no es sólo registro del pasado. No son sólo acontecimientos sucedidos y que se recuerdan. La memoria también se construye y reconstruye continuamente, desde el presente hacia el pasado. Y el olvido, que es la contracara necesaria del recuerdo, y los otros, que son el soporte de lo que somos, van forjando esta construcción psíquica acerca de nosotros mismos, esta convicción íntima de ser quienes somos.Convicción ilusoria, como dijimos, pero esencial para nuestra existencia, para sentirnos estables, coherentes y por lo tanto cuerdos. Probado está1 que, así como se pueden olvidar hechos sucedidos, también se pueden recordar hechos que nunca sucedieron. Nunca sucedieron en el mundo del afuera. Pero sí sucedieron y siguen sucediendo en el mundo psíquico. En el encuentro con el otro, en el yo-tú 2. En el diálogo permanente que tenemos con los otros y con nosotros mismos. Y desde este espacio psíquico es desde donde efectivamente son eficaces. Eficaces para la confianza o el miedo. Eficaces para el amor o el odio. Desde allí determinan nuestro modo de ser en el mundo. Pero sea cual fuere su sentido, nos ofrecen seguridad y coherencia, es decir, cordura. Porque aun así, falaz, esta suposición acerca de nosotros mismos es el eje vertebral de nuestra identidad. Porque nos recordamos, somos. Porque somos, podemos organizar con coherencia y con anticipación nuestros actos, hasta podemos creer que también nuestras vidas.Ahora bien, el recordar y el recordarse necesita de apoyaturas. El reconocimiento de los otros es una de ellas, dijimos. También lo es la presencia de los objetos que nos son habituales, con los que nos gusta o necesitamos acompañarnos. Algunos de ellos son testimonio de nosotros mismos en otra época y en otro lugar, o testimonio de nuestros valores. Por eso los llamamos “recuerdos”, porque nos devuelven cordura, juicio. Objetos que sirven para rememorar hechos, lugares, vínculos. Objetos que, además, certifican que nuestro recuerdo no es una quimera, no es un sueño, no es un fantasma, no es un delirio. Porque el mundo es estable, es previsible, nuestra mente se salva del caos. Así sucede con las personas y así también sucede con las comunidades, las naciones.Así como las personas confirmamos nuestra identidad en el contacto con los objetos que nos acompañan, en los vínculos personales y en nuestros aniversarios privados, las comunidades también reafirman su identidad en los objetos que les son comunes, en el suelo que pisan, en las celebraciones que rememoran acontecimientos colectivos. Aquí estamos hablando de la Identidad Personal y de la Identidad Nacional, y de algunos de sus apoyos materiales. Este escrito nace de la intención de imaginar qué sucede con la identidad de las personas y de los pueblos cuando su memoria es arrasada. Lo convoca un hecho reciente. El de decenas de miles de personas que súbitamente perdieron su hábitat, su vecindario, sus ropas, sus cosas. Sus recuerdos. Aquella medallita que solía llevar los domingos. Aquel rosario guardado no sé dónde, que fue de alguien que nunca conocí, pero que me importa conservar. Y mucho. Aquellas fotografías, si es que alguna vez las hubo, aquellos juguetes viejos, pero que fueron los míos, el mate y la bombilla que de algún lado vinieron. La pequeña grande historia de cada cual. La que nos permite ser y seguir siendo. Y cuando mi historia es arrasada, yo ya no soy el mismo. Por momentos, tampoco sé bien quién soy.Casi en simultáneo, más lejos y con más horror, un pueblo milenario vio arrasados sus templos, sus recuerdos antiquísimos, sus hábitos cotidianos, hasta sus rencillas ancestrales. Desde siempre, cuando se quiso quebrar la voluntad de persistir en su ser, sea de un hombre o de un pueblo, se arrasó su casa y su tierra, se prohibió su lengua y su dios, se castigaron sus ideas, se quemaron sus cuadernos, se destruyeron sus recuerdos. Así es como a una persona se la convierte en no-persona. Y a un pueblo en un no-pueblo.Por eso también es que, para no sucumbir, uno guarda, aun a riesgo de su vida, los objetos prohibidos, intenta rescatar los objetos que el agua se lleva o que el fuego devora. Salvando algo de lo que fue su mundo intenta salvarse a sí mismo.Cuando esto sucede, para recrear algo de ese mundo, las personas solemos volvernos reiterativas en el relato de la catástrofe, en la enumeración de las múltiples cosas que se tuvo y ya no se tienen, ávidos y obsesos en recuperarlas, o en recuperar algo que pueda llenar el vacío de lo que no está; y nada es suficiente para suplirlo, porque no es sólo la cosa, es algo íntimo de nosotros que se fue flotando con cada cosa.De ahí que el anhelo mayor sea el de volver a la casa, o a la tierra, al espacio conocido. Y el consuelo mayor sea el reencuentro con aquellos que han sido testigos de nuestras vidas y compañeros de catástrofe. En sus miradas, amigas u hostiles, nos reencontramos con nuestro mundo, nuestro pasado. Volvemos a ser, poco a poco, nosotros mismos.El llanto o la maldición compartidos fortalece la convicción de que somos quienes somos, la convicción de que estamos cuerdos, de que no estamos solos, porque tenemos un mismo dolor, una misma furia y un mismo consuelo que nos hermana. O sea, porque volvemos a pertenecer a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestra comunidad. Nuestra existencia vuelve a apoyarse en la existencia de los otros. De allí saldrá la fuerza para recuperarse.Por ello la importancia del recordar. Y del recordar con otros. Nos devuelve lo esencial de nuestra condición humana y de nuestra salud mental, que es la posibilidad de dolerse, la posibilidad de la ira, del llanto –dijimos--, y entonces, luego, también la posibilidad de alivio y de imaginar un futuro, de seguir viviendo. Escuetamente, la posibilidad de seguir amando y trabajando 3.Por ello también la importancia de lo que llamamos resignificar. Poder hallar nuevos matices, nuevas relaciones entre los sucesos, y entre ellos y nuestro pasado, futuro y presente. Y que nuestra mente se vuelva un espacio más sabio, más verdadero, o más habitable. Y está la importancia del olvidar, que es, dijimos, la contracara necesaria del recuerdo. Hay veces en las que necesitamos olvidar para poder centrarnos en cosas más inmediatas. Otras, para poder seguir viviendo. Pero en cada olvido, personal o colectivo, con la cosa olvidada desaparece de nuestra conciencia también una parte de nosotros mismos. Entonces el olvido, que tal vez sea el más piadoso recurso de nuestras mentes, se vuelve también el más nefasto.¿Qué nos pasa cuando el recuerdo es dolor que no cesa, cuando el recuerdo es herida que no cierra? ¿Qué pasa cuando el furor de lo recordado obtura las puertas al llanto, al duelo y a la despedida? Para no enloquecer, se nos hace imperioso el bálsamo del olvido. Pero a la vez el olvido nos mutila. Para seguir siendo, necesitamos seguir recordando. Hay veces en que las personas y los pueblos nos debatimos entre el dolor lacerante del recuerdo y la mutilación del olvido. Es aquí donde, para no sucumbir al dolor y para no alienarse en el olvido, el sostén del recuerdo necesita ser colectivo. La comunidad necesita convertirse en el custodio de los recuerdos atroces, para proteger la salud de su gente, y para ser también custodio de la identidad colectiva ultrajada. Más precisamente, es función del Estado, en representación del colectivo social, recordar el dolor, sostener la dignidad de la memoria, imponer la justicia, para que cada cual pueda descansar de su dolor y de su furia personal, sin enloquecer y sin mutilarse. Sólo así se puede imaginar el reinicio de un futuro. Sólo así se podrá seguir viviendo. Seguir amando y trabajando, habíamos dicho. Ahora ya no estamos hablando de la memoria arrasada por las aguas. Estamos hablando de la memoria arrasada por los hombres. Expresamente arrasada, para que la identidad de cada cual y la identidad de una nación no tengan en qué sostenerse. Pero sucede también que la identidad de una persona, y la de un pueblo, existirá mientras haya alguien que fue testigo de su existencia. Alguien que pueda dar testimonio. Cuando nadie quede de quienes nos han conocido, o de quienes conocieron a quienes nos conocieron, cuando nadie nos recuerde, desde ese mismo momento dejaremos de existir. Porque somos en tanto somos recordados4. Por ello la lucha por la perduración de la vida de hombres o pueblos es también la lucha por la memoria. Desde aquí se entiende mejor por qué hay quienes tanto interés muestran en sostener la confusión, en acrecentar el olvido. O en la construcción de memorias ficticias. “Implantación de recuerdos” se le llama técnicamente: lograr que alguien recuerde lo que en realidad nunca sucedió, o que no sucedió de esa manera. Una razón más –y muy inquietante-- para sostener la necesidad de la Memoria Social. Porque en este punto es donde el Recordar y el Olvidar deja de ser un tema de posibilidades personales y pasa a ser tema de la Historia, de la Ética y de la Identidad Colectiva.Si recordar, resignificar, olvidar, son hechos naturales de la condición humana, que nos permiten ir construyéndonos y deconstruyéndonos continuamente, en nuestras diversas circunstancias, la manipulación social del recuerdo y del olvido, la distorsión buscada ex profeso, es entonces un ataque a nuestra condición misma de Persona. Para que un hecho falso termine pareciendo verdadero, para que un hecho verdadero termine siendo olvidado. Es un modo de alienación colectiva, también de alienación de la Historia, y por cierto, un modo de construir Ideología que nos confunda. Éstas son cosas que nos han sucedido. Así quedaron sepultados en la tierra y en la memoria nuestros pueblos indígenas, nuestro pueblo negro, nuestras peonadas vencidas, nuestros niños harapientos, nuestros combatientes masacrados. Los múltiples genocidios con que nuestra historia comenzó y que larvadamente continúan. Memoria arrasada, Historia arrasada, Subjetividad arrasada.Precisamente el modo de construcción de esta subjetividad, en el seno de una cultura, o sea en el seno de significaciones múltiples, nos lleva a pensar ahora que la memoria, así como es un hecho subjetivo, y también interpersonal, es además intergeneracional. El recuerdo de nuestros antepasados, mejor dicho de la representación socialmente construida de nuestros antepasados, las condiciones y valores que les asignamos, nos construyen y sostienen. También nos gobiernan. Determinan nuestro modo de ser en el mundo. Así también, el modo como imaginamos –personal y colectivamente-- el futuro de quienes nos continúan, determina nuestra percepción de nosotros mismos, de nuestro proyecto vital y, por lo tanto, nuevamente, nuestro modo presente de estar en el mundo.Ahora ya no hablamos de Identidad Personal y de Identidad Social, sino de la construcción y de la destrucción de una Estirpe, de un sentimiento de continuidad, que hace esencialmente al sentimiento de identidad de cada cual. Misterioso sentimiento éste, como es misteriosa la memoria. Se basa tanto en el consenso colectivo como en el sentir y el saber personal. Se basa en hechos que incluso pueden no ser ciertos, siempre que lo sean para la convicción de quien los recuerda. Y, sin embargo, da sentido y coherencia a nuestras vidas. Al decir de Borges 5, “estamos construidos de materia inefable, de quimeras y de sueños”. Pero esta construcción no soporta ser destruida. Decía Spinoza, en su Ética: “La razón de ser de todo ser, es seguir siendo”. Seguir siendo lo que se es. Arrasar la Memoria es entonces arrasar lo que somos, destruirnos. Cuando un cataclismo de la naturaleza o un cataclismo social borra las apoyaturas cotidianas de la memoria personal o de la memoria social, borra o trastroca los recuerdos, construye olvidos, es cuando transitoria o definitivamente se deja de ser lo que se es. Allí, todo quiebre es posible.Pero la Condición Humana, sobre cuya fragilidad aquí hablamos, también alberga una enorme fortaleza. Es la extraordinaria capacidad de transformar y de transformarse, la de extender la mano al semejante caído, y la de recuperarse una y millones de veces. La extraordinaria tenacidad de perdurar en su ser._____________________1. Middleton, D. y Edwards, D. (comps.): Memoria Compartida. Edit. Paidós, Barcelona, 1992.2. Buber, M. (1949): ¿Qué es el Hombre?. Edit. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1992.3. Freud, Sigmund: Cartas a Fliess, “¿Qué es estar mentalmente sano? Tener capacidad de amar y de trabajar”, en Gay, P.: Freud, una vida de nuestro tiempo. Paidós, Buenos Aires, 1989.4. Pirandello, Luigi: “Si ya no estás para pensarme, no existo.”, en Kaos, Edit. Aguilar, Barcelona.5. Borges, J.L. Prosa Completa, Vol. 2, Edit. Bruguera, Barcelona, 1980.

martes, 13 de marzo de 2007

domingo, 11 de marzo de 2007

viernes, 9 de marzo de 2007

TEORIA DE LOS ROLES: ASUNCION DE ROLES EN LA FAMILIA. TEORIA DE LOS VINCULOS

Teoría de los roles: Asunción de roles en la familia Teoría de los vínculos

Clase Nº 7 Escuela Privada De Pquiatría Social Clase Dictada por el Dr. Pichón Rivière el día 27/6/66.- 1º Año

La primera situación desde el punto de vista biológico que se plantea al «self» del sujeto (al yo) es la bisexualidad, es decir sus tendencias homo y heterosexuales. Se admite que congénitamente el ser humano es bisexuado y la asunción del rol correspondiente al sexo que prima en él va a orientar a una sexualidad normal; mientras que por lo contrario, la asunción de un rol equivocado por un error en la administración de roles en el propio ámbito familiar, donde la madre puede desempeñar un rol masculino y el padre un rol femenino o pasivo, puede provocar una confusión en el niño donde queriendo tomar un modelo activo tomar por error a la madre.

Es decir que hay una confusión de roles como base de toda neurosis, de toda perversión. Y hay ciertas situaciones o ciertas culturas en ciertos momentos como la nuestra, donde la ansiedad o la desconfianza básica o la inseguridad básica está actuando de una manera que dificulta los procesos de identificación. Hay una confusión de las imágenes, porque en una época de crisis la mujer, ama de casa asume roles de liderazgo, y pasamos así a un verdadero matriarcado en las épocas de crisis, donde la mujer tiene un rol esencial de equilibrio y estrategia frente al hombre que vuelve angustiado o que cada vez que va a su trabajo va angustiado.

Quiere decir que las situaciones sociales pueden cambiar los roles de las personas y hacer que en una situación crítica como en Estados Unidos por ejemplo, haya un aumento tan considerable de homosexualidad y de la psicosis en general. En el barrio latino funciona una institución que reglamenta las normas de esa comunidad de homosexuales que se considera una comunidad aparte. Este problema se da también en Inglaterra: los dos países que tienen más miedo en este momento.

Es decir que el miedo puede medirse por la cantidad de conversiones, porque es como una religión, como una secta con las características de una masonería. Hay un libro que les recomiendo leer, fue publicado en Méjico hace algún tiempo y que se llama «La homosexualidad en los EE.UU». Es el único estudio sociológico hecho por un sociólogo homosexual confeso.

Aquí en la Argentina se calculan unos 850.000 homosexuales. Así que es un problema que sólo puede ser comprendido sociológicamente, no psicológicamente caso por caso. La sociedad dispone de una cierta cantidad de roles en determinadas ocasiones; es decir que admiten una cuota periódica de ascenso que resultan en última instancia de la ansiedad frente al peligro de ataque atómico por ej.

El miedo pues, como base de toda patología es el miedo a la pérdida y al ataque. Aparentemente es sobre todo el miedo al ataque, pero detrás de eso hay determinada pérdida. La pérdida como sí, la pérdida como vida, como parientes, como comunidad etc. Es decir que la depresión está por debajo de todo. Y así aparecen las ideas más fantásticas sobre la defensa, como por ejemplo la biblioteca de la Universidad de Columbia que está a 150 metros debajo de la tierra.

Otro ejemplo fue cuando unas 30 personas murieron porque salían del trabajo con el apuro de ir a sus casas de fuera de la ciudad y en un subterráneo había una puerta clausurada por refacciones y todos se metieron con el automatismo de todos los días y así murieron asfixiados. Nosotros hacíamos allí una investigación y habíamos pronosticado una catástrofe de este tipo por el aumento de tensión y de ansiedad. Y con el peligro afuera disminuye la ansiedad del paranoico, aunque la lógica tendería a hacer pensar, que aumentando la ansiedad, el peligro del ataque , aumentaría la persecución, pero no es así.

En cambio lo depresivo aumenta sobre todo en la edad en que el sujeto empieza a perder su capacidad instrumental. En Estados Unidos hay una sobre especialización en el manejo de un pequeño instrumento o de una pequeña pieza del todo. Así aparecen depresiones colectivas en el ámbito industrial, en aquellos sujetos que no ven terminada la pieza que ellos han contribuido a realizar.

El trabajo tiene una función terapéutica desde el punto de vista de la reparación del objeto interno pero que tiene que ser vista en su totalidad y no parcializada, como es característica de esta época mecanizada. Aparentemente la automación vuelve a una reintegración del sujeto porque el que consigue quedar con algún cargo apretando un botón hace mover todo un engranaje, una totalidad. El problema es qué hacer con los demás

Volviendo a la situación triangular, ésta está asentada sobre una base biológica primero, que está constituida por el self, que es el centro del «yo», con los sentimientos de hambre y las dos tendencias que entran en conflicto.

Entonces la elección de un camino u otro va a depender de las angustias que existan en ese momento. Ahora, ¿por qué en una situación de miedo muy intenso, de inseguridad social, se va a elegir ese rol contrario?. Para evitar justamente la pérdida. En el caso del homosexual masculino es más evidente morfológicamente, porque al incorporar a la madre antes de perderla, se identifica con ella y entonces toma rasgos femeninos, a veces visibles. Mientras que en la mujer la identificación con el padre tiende menos a somatizarse.

La manera de no ser atacado es apaciguar al perseguidor con la conducta sexual del objeto primario; siendo la madre, apaciguar al padre, castrador y perseguidor, entregándose sexualmente a él. Entonces retiene a la madre y apacigua al padre y resuelve las dos ansiedades. Y de allí emerge toda una cultura ambigua que se refleja en todas las actividades, desde el arte hasta cualquier trabajo o tipo de vocación. Esta bisexualidad congénita del hombre que fue señalada por Freud, y entrevista desde la antigüedad por Platón al concebir al hombre como una dualidad permanente y habiendo los endocrinólogos modernos comprobado químicamente la existencia de dos tipos de hormonas en un momento dado del desarrollo, hay una base de sustentación biológica sobre la cual se van a apoyar las funciones que son los roles. Y con esto hacemos ver que la parte instrumental de que dispone el hombre por su constitución, señala la línea del rol a tomar. En realidad el rol social que asume el sujeto de acuerdo a su categoría, a su oficio, a su sexo, está condicionado por diferencias anatómicas.

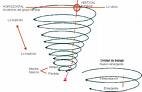

La segunda situación triangular se establece en la posición que M. Klein y Fairbairn y otros llamamos esquizoparanoide, que es la primera posición de desarrollo de los primeros meses. Parece que evidentemente al nacer, el sujeto nace con una integración de su «yo» y de su esquema corporal (ese fue el punto de partida de mis trabajos). El esquema corporal que yo llamo protoesquema corporal que tiene una forma circular, es la primera en aparecer y representa la posición fetal. Esta situación está integrando a un sujeto que tiene como forma primaria de su esquema corporal o esquema postura, la forma de un círculo. La prueba es que lo primero que hace el niño y los oligofrénicos son sobre todo círculos o guirnaldas que parecen ya espirales, como reproducción de la forma primaria de situación postural dentro del seno materno. Al nacer, el niño hace su primera depresión que llamamos la protodepresión donde evidentemente para hacer la depresión necesita la integración de un «yo» y una relación con un objeto más o menos total dentro del claustro materno. Luego viene el nacimiento y el cambio, y este es el factor con que siempre nos vamos a encontrar: el cambio. Nuestra especialidad es precisamente el cambio. Provocar cambios en la terapia y admitir cambios en el conocimiento.

La didáctica es para eso grupal, para ayudarse a admitir los cambios. Es decir que la resistencia, la ansiedad ante el cambio es el eje, la pared contra la que tropieza todo sujeto en su desarrollo normal. El pasaje de la infancia a la adolescencia, y de ésta a la adultez etc. Siempre decimos que al tratar a un adulto tratamos lo que queda en él de adolescente y de lo que no se quiere desprender porque al desprenderse traería una depresión profunda. Todo atributo personal o de un vínculo con un objeto, al perderse y cambiar por una evolución favorable, es sin embargo vivido como pérdida, y lo que Freud llama resistencia es resistencia al cambio. Y en ese momento utiliza todos los mecanismos que Freud describió como mecanismos de defensa para impedir un cambio real. Entonces puede: negar y proyectar, introyectar desplazar, simbolizar, dramatizar etc. como se ve en los sueños. Y cuando Freud habla de la situación traumática en los sueños es retraducido ahora en términos de la Psicología Social que pone el énfarsis sobre la ansiedad ante el cambio. Uno siente que Freud había visualizado en ese momento que la situación traumática era el cambio y que frente al cambio y la situación traumática hay una repetición en el sueño. El sueño entonces es la representación distorsionada y posible del cambio que no produce tanta ansiedad.

Por eso el soñar es el guardián del dormir, sino uno despertaría. Esto se ve en las pesadillas cuyas características son las situaciones de cambio y persecusión y pérdida. En la posición esquizoide, en el niño, que tenía una relación con un objeto total, el exterior era vivido como el tercero, no personalizado todavía, como aparece por ejemplo en la agorafobia. Donde el miedo en realidad es a quien habita esos espacios libres puesto que no hay espacio vacío, sino espacio habitado. Y uno cuando analiza un paciente fóbico ve que aparece después la ansiedad paranoide.

La ansiedad fóbica es una ansiedad paranoide, con la diferencia que no se ve, no se personifica ni se visualiza al perseguidor, sino el lugar por donde transita, y cuando se personifica el perseguidor tenemos la paranoia. Y si uno indaga más ve que la persecución que aparentemente tiene el carácter de una seducción sexual y ataque sexual es una persecución que tiene sentido de muerte, es decir que allí aparece por primera vez la vivencia de muerte en relación con un objeto que es frustrante.

El niño al nacer no puede entonces enfrentar la realidad con un objeto total, no está instrumentado para eso, allí aparece por primera vez un mecanismo que va a ser utilizado toda la vida por nosotros: es el «splitting» o la escisión, la división del yo. Mecanismo utilizado hasta en la tarea del psicoterapeuta que en cierta medida se desdobla, se disocia para poder escuchar y discriminar sobre lo escuchado y poder interpretar.

Entonces el niño aborda el mundo en los primeros meses dividiendo los objetos en buenos y malos. Buenos son aquellos gratificantes y malos los frustrantes. De esos dos vínculos aparece la gratificación que es buena y la frustración que es mala. Freud siguiendo una concepción instintivista y mecanicista de su época, llama a eso instinto de vida e instinto de muerte, y nosotros lo llamamos vínculos positivos y negativos. Los llamados instintos son vínculos sociales muy precozmente estructurados en relación con objetos. Ningún pensamiento es anobjetal.

Entonces la posición esquizoparanoide crea la situación triangular más característica. Más característica porque va dramatizada, donde el pecho bueno tiende a fijarse sobre la madre que es más gratificadora en ese período que el padre. Entonces la parte mala, o el pecho malo de la madre es desplazado sobre el padre, que es vivido como un objeto perseguidor, no gratificante. Entonces tenemos el self, el padre y la madre, como objetos parciales todavía. Parciales quiere decir que son totalmente buenos o totalmente malos y hay una aparente paradoja. Si se unen, el objeto bueno y el malo forman un objeto total que es parcialmente bueno y parcialmente malo y así se forma un vínculo a cuatro vías, mientras que en la posición esquizoparanoide el vínculo es a doble vía. Siente que un objeto le ama y que él ama al objeto, lo mismo con el odio. Cuando se juntan en la posición depresiva, por la cual tiene fatalmente que pasar, se unen los objetos parciales bueno y malo en uno solo. Y ese objeto total tiene aspectos buenos y malos. Entonces son cuatro vínculos, cuatro líneas de comunicación. Uno es que el niño quiere a su madre y siente que ésta le quiere, la odia y siente que ella le odia y lo mismo sucede con el padre.

Entonces la situación ambivalente se crea por primera vez en el desarrollo del niño. La situación mal llamada ambivalente de la posición esquizoide la llamamos divalente. Al crearse el conflicto de ambivalencia en la posición depresiva con las cuatro vías de comunicación, trae como consecuencia inmediata el sentimiento de culpabilidad. Aparece como consecuencia de querer destruir a un objeto que a su vez es querido y que lo quiere a él. Entonces la culpa es el producto de fantasías criminosas contra un objeto que nos quiere. Esto es lo único que hace comprensible la culpa tan precozmente.

Entonces tenemos como base: objeto total, cuatro vías de comunicación, conflicto de ambivalencia, culpa, y como síntoma defensivo -único de la posición depresiva- la inhibición. Pueden aparecer inhibiciones en cualquier aspecto de la vida del sujeto, para paralizar el proceso ante la posible destrucción de las partes buenas del sujeto por las partes malas del mismo. El niño en su desarrollo se va a esforzar en una doble tarea que son la preservación de lo bueno y el control de lo malo. Y toda la terapia está orientada en ese sentido.

En el objeto bueno se deposita la confianza, deposita sus partes buenas y entonces se siente a «merced» pero aunque aparentemente sea persecutorio, este sentimiento se da por la excesiva dependencia que se crea con el objeto, sin que eso signifique estar perseguido por el objeto.

Frente al objeto malo la persecuciones directa. Se siente que uno va a ser atacado y siente que va a atacar. Previamente el sentimiento es de atacar al objeto, pero por proyección esta intencionalidad se le adjudica al otro, y a veces se responde con la identificación con el agresor que entonces se hace perseguido-perseguidor como ocurre en ciertos tipos de paranoia. Por eso en el paranoico coexisten la megalomanía y la persecusión. La primera está basada en una identificación o idealización con el objeto bueno. Toda la utopía esta en el objeto bueno y toda la persecusión está en el objeto malo.

La ansiedad depresiva de la posición depresiva, es la ansiedad de pérdida por destrucción de las partes buenas del objeto total. La ansiedad depresiva de la posición esquizoparanoide es por el sentimiento de estar a «merced» y da el sentimiento de nostalgia que es diferente de la tristeza de la posición depresiva. La nostalgia se produce por la parte de uno depositada en el objeto bueno. Se ve por ejemplo cuando alguien se va de viaje y en la despedida uno pone una parte suya como «polizón» dentro del otro. Pero después viene el problema de la pérdida de control del depositario. Si el depositario no da noticias empieza la aficción y la nostalgia. Esto es producto de la dependencia, del temor a que su parte buena colocada en el otro, en el objeto bueno no vuelva. Durante la ausencia tiene nostalgia pero no depresión, salvo que por el hecho del abandono la frustración sea tan intensa que desencadena un ataque masivo que sería vivido como la destrucción de una parte del objeto.

En la posición esquizoparanoide la defensa esencial es el «splitting» o escisión, la proyección, introyección, con desplazamientos, negaciones, idealizaciones. En la posición depresiva tenemos la melancolía en el sentido más estricto. Es decir: un conflicto de ambivalencia muy intenso, una tristeza y un sentimiento de vacío también intensos, sentimiento de destrucción interior y caos, y la sensación de lo irreparable y lo definitivo y después el trabajo de duelo que empieza como una tentativa de reparar el objeto destruido. Siempre frente a esta situación van a encontrar la inhibición clínicamente en cualquier aspecto y que estará representando la inhibición frente al proceso destructivo: para la destrucción. Toda acción es vivida como peligrosa, porque si actúa tiene posibilidad de destruir. Allí sí que encontramos la depresión, el dolor moral del melancólico, el autoreproche de donde van a surgir los delirios melancólicos que tienen la característica de ser centrífugos: del yo hacia afuera (en el paranoico son centrípetos: de afuera hacia uno). El primero dice: yo soy culpable de la muerte, del incendio de Indochina, etc. (porque también son muy omnipotentes, que es lo que Freud llamó el narcisismo negativo de los melancólicos y los hipocondríacos) y así llegan a la autodenunciación. A veces sucede el homicidio altruista, por ejemplo una madre que mata a sus hijos y se mata ella, y el argumento es: «para que no sufran como yo».

Esto ocurre tomando en cuenta los argumentos manifiestos conscientes que aparecen con la palabra altruismo, porque si llega a salvarse la madre, manifiesta que el motivo del crimen es «para que no tengan el mismo destino de ella». El melancólico entonces se adjudica la culpa y cuanto mayor es esta más se acerca a su culminación en una conducta como es el suicidio. El suicidio que se vincula a la depresión está en realidad relacionado con la posición esquizoparanoide ya que el suicidio es un homicidio internalizado. El suicida al tomar insight de que va a realizar un crimen toma todas las providencias necesarias para que se descubra antes de ser cometido, llamando al médico o a la policía. Ustedes van a encontrar en los libros al suicidio relacionado con la melancolía; sin embargo el momento en que va a entrar en la melancolía o a salir de ésta es esquizoparanoide y el suicidio acontece donde la inhibición ya no funciona y la acción está más libre. Lo que no advierte el suicida es que «de paso» él también se mata, su self desaparece del escenario. Si tiene insight de que él se va a morir, vive la ficción de que es el otro.

El suicidio fue investigado desde el punto de vista sociológico en una época semejante a la nuestra, de desintegración y cambio. Vemos entonces que existen en el desarrollo ansiedades psicóticas que en la posición esquizoparanoide son las ansiedades persecutorias, y en la posición depresiva las ansiedades depresivas. La ansiedad paranoide es el temor al ataque al yo, mientras que en la depresiva es temor a la destrucción del objeto. Si trasladamos este concepto a la teoría de los vínculos, lo que siempre resulta dañado es el vínculo. Detrás del ataque paranoide está la pérdida por la ruptura del vínculo con el objeto. Es decir que en la ansiedad depresiva, la ansiedad de muerte está funcionando detrás de su patología. Por eso decimos que uno enferma de amor (por la pérdida) y por odio (por la frustración provocada por dicha pérdida). Esta sería la definición más sintética de la patología mental.

Etiquetas:

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

TEORIA DE LOS ROLES: EL ROL DEL TERCERO Y DEL ADOLESCENTE. AUTOR: ENRIQUE PICHON RIVIERE

La teoría de los roles: El rol del tercero y del adolescente.

Clase N° 6 ESCUELA PRIVADA DE PSIQUIATRÍA SOCIAL 1° Año

Clase dictada por el Dr. Enrique Pichón Riviere el día 13/6/66.

Las dificultades con el complejo de Edipo son muy justificadas porque surgen una serie de metamorfosis en esos vínculos, que son muy importantes de detectar, ya que son la materia del análisis: la sustancia con la cual se trabaja, el material de interpretación. La interpretación es al fin de cuentas el reconocimiento del rol que el tercero está jugando en una estructura total. Vamos a centrar gran parte de la patología en la actuación de este personaje, siempre existente y muy poco señalado (muy negado) que funciona constantemente como un ser animado o inanimado, como institución o como cultura y que está representando una barrera, una dificultad, una norma o una motivación, y que puede partir del trasmisor, del canal o del mensaje.

Es decir que esa primera definición muy sintética, de que todo vínculo humano es bicorporal y tripersonal es el punto de partida. El asunto es ubicar el tercero. Es decir que hay un personaje dentro de nosotros que es permanentemente buscado. Si llevamos esto al aspecto vocacional, podríamos decir que nuestra vocación por la psicología tiene alguna similitud con la actitud del detective que tiene por misión la búsqueda del causante de un daño determinado, que actúa como tercero y perturbador del vínculo.

Pueden existir en una estructura varios vínculos. Alguien puede realizar un daño contra una familia, pero el daño en última instancia va dirigido al vínculo principal, es decir, el vínculo de los padres.

El tercero está interfiriendo o robando, está perjudicando un vínculo que idealmente debía ser perfecto y no incluir este maldito personaje. Esto condiciona rituales y ceremoniales de todo tipo como es la ingenua ilusión de los recién casados, que hacen un viaje de bodas creyendo que dejan al tercero en la estación.

Todo nuestro proceso de pensamiento y de discriminación está influenciado por esta situación que funciona como una gestalt permanente, en cualquier actividad. Uds. ven por ejemplo en política como hay un tercero que está alejado y que está manejando la situación política del país.

Es decir que hay terceros presentes realmente, terceros internalizados que funcionan dentro de la mente, ya como super-yo, ya como valores. Y esto lo vemos tanto en el cine como en el teatro y en la novela. Sobre todo de los jóvenes escritores franceses. Hay una novela de Grillet que se llama “Celosía”, donde el tercero está presente por su ausencia, como una paradoja. Allí se describe la actitud de la mujer y nunca la del tercero.

En el fondo todo proceso mental tiene por función preservar lo bueno y controlar lo malo.

El problema de la suegra es un típico problema de tercero. Pero no se habla en términos de roles. Las quejas que provienen de las suegras son porque un rol determinado le ha sido quitado lo que se hace comprensible desde el punto de vista social.

Es increíble el efecto que hace en una interpretación de grupo en términos de roles, ubicar a la gente en su rol verdadero y ver de qué manera están jugando un rol que no les corresponde y cómo está perturbada una situación por una confusión de roles.

Incluso la explicación actual de la homosexualidad es que hay una confusión de roles (rol masculino y femenino) por identificaciones precoces entrecruzadas. Porque el aumento en esta época de la homosexualidad es porque hay un miedo básico, una inseguridad que obliga al sujeto a aferrarse a un rol a veces equivocado, pero que puede llegar a ser muy operativo como en el caso del homosexual que no pierde la madre porque se identifica con ella y apacigua al padre sexualmente.

En la patología por ejemplo en una idea delirante, hasta hace diez años no existía en toda la literatura mundial ningún trabajo que se ocupara del comportamiento de los objetos buenos en una estructura delirante, por ejemplo en que todo era persecución. Pero en cualquier estructura delirante hay un “vínculo bueno” con el cual el sujeto se identifica y así logra hacer una defensa, por ejemplo megalomanía que es tanto o más importante que la actitud persecutoria, ya que el sujeto se va a curar de una psicosis en la medida en que refaccione o arregle las vías de comunicación y el envío de mensajes a través del vínculo bueno. Es decir que fortaleciendo lo bueno, lo malo tiende a esfumarse.

Me han hecho antes una pregunta: De sí el tercero malo, puede adquirir funciones buenas?. Esta es una variable que complica enormemente la situación. fenomenológicamente pareciera que sí, pero se trata de problemas de apaciguamiento cuantitativo. Es decir que disminuye su peligrosidad, pero eso es el comienzo de la trama y de la conspiración. El objeto malo es demagógico y configura el plan para ejercer luego un liderazgo autocrático. Debemos recordar que K. Lewin estudió tres tipos de liderazgos: de grupos, de comunidades y de acuerdo al liderazgo que cada grupo tenga, el grupo va a tener características especiales. Por ejemplo el primero que se me ocurre, porque lo tenemos es el liderazgo del “laissez faire” que está simbolizado por la tortuga en las manifestaciones populares. Es decir la lentitud, el dejar hacer, el esperar.

Cuando Nixon iba a venir al país, Life nos encargó hacer una encuesta sobre pronóstico de actitud del argentino sobre la venida de Nixon. Y nos encontramos aquí con lo que todo el mundo conoce. La Argentina daba el máximo de actitud antiimperialista y por otro lado el máximo de dependencia del dólar. Esta es la famosa viveza criolla.

Aquí presenciamos una vieja discusión entre psicólogos, sociólogos y economistas acerca de si existe un carácter nacional, es decir un común denominador del actuar de la gente de cada país, que se denominó el “no té metás”, “dejalo para mañana”, que parece ser una característica nuestra, seguramente heredada de los españoles y éstos de los árabes. Es lo mismo que pasa con las enfermedades venéreas: los franceses llamaban a la sífilis la enfermedad italiana, los italianos la enfermedad francesa, los alemanes la llamaban la enfermedad inglesa, etc. Esto es muy importante para estudiar los vínculos internacionales.

El tercero que se transforma un poco en la ideología de esta escuela es lo que nos posibilita comprender los fenómenos de lo individual a lo social. No podemos comprender los problemas sociales sin la inclusión de un personaje de este tipo y sin hacer un pasaje lento y no discontinuo entre la psicología individual y la social y la sociología. Esas fisuras son lugares de luchas cruentas donde la gran mayoría del tiempo es utilizada en la división de los campos por no contratar un buen agrimensor.

Ya vimos antes como en cada vértice del triángulo se agrupaban personajes con características especiales. Por ejemplo, junto al hijo están los hermanos o los hijos de otros o sino la generación de esos hijos. Por eso es que el problema de la adolescencia ha sido batido y rebatido pero siempre mal encarado porque se encaraba al adolescente sin tener en cuenta la inmensa cantidad de adolescentes que existen en el mundo. Éstos forman un estrato social que tiende a tener un status social, ideologías particulares, y que interpretados individualmente no tienen sentido, porque son fenómenos colectivos.

Los conflictos son generacionales, donde las ideologías de los padres chocan con la de los hijos, ahora más que en cualquier otra época. Solamente se puede entender en el sentido de que no es la ideología de ese adolescente contra su padre como se interpreta en un análisis individual, sino la del grupo que representa. Grupos de presión, como son las pandillas por ejemplo, que adquieren fuerza por el hecho de estar unidos por un líder y en estratos sociales.

Aquí ha habido siempre dificultades con el adolescente que ha sido incluido en otros grupos con el propósito de impedir que tenga su ideología como adolescente. Por ejemplo nunca había existido en el país un servicio psiquiátrico para adolescentes. Viendo las estadísticas de la UNESCO (y por eso yo casi un adolescente entonces) se me ocurrió que en el hospital podría hacerse un servicio de este tipo. Todo el mundo me decía que adolescente no había. Pero conseguí que me dieran un galpón y el primer día descubrí 40 adolescentes mezclados con seniles por ejemplo. En una semana el servicio ya estaba cubierto y trabajamos allí 32 médicos en un caso en el hospicio. El tema era apasionante pero creó una gran resistencia y el gobierno de entonces quiso tomar el servicio, porque justamente esa es la edad en que es más fácil politizar.

Allí pudimos estudiar fenómenos grupales y nunca hacíamos ningún diagnóstico individual sino grupal, como familia. Nunca dábamos un permiso de salida sin hacer antes una entrevista familiar, y allí vimos la operatividad que tiene un joven con iniciativa, operatividad que la cultura se encarga de podar.

Después estuve en Nueva York en el Baby Hospital donde está Lauretta Bender (que se ha ocupado mucho de adolescentes) y allí ví que los adolescentes estaban con los niños y en Francia estaban con los adultos. Es decir que esta edad tan crítica y que tantos problemas trae no ha sido nunca integrada como una situación grupal, social y patrimonio de la psicología social. Al analizar individualmente un adolescente el terapeuta no puede tener una idea de las interrelaciones que pueden existir entre ellos.

Además antes que me fuera del servicio, en una semana y con técnicas operativas (allí realmente descubrí los grupos operativos) transformamos a los enfermos que estaban en mejores condiciones, en los mejores enfermeros del hospital.

Esta edad es la más importante desde el punto de vista terapéutico porque nuestra tarea terapéutica es transformar un adolescente en un adulto, aunque tenga 70 años. Es decir asumir el rol, la responsabilidad de adulto, que es una actitud activa frente al mundo. En la medida en que éste transforma el mundo se transforma él, es decir en una actitud dialéctica permanente.

Por eso se establecieron todos los medios para obstaculizar al adolescente no considerándolo como estructura, como grupo. Los estudios sobre pandillas dieron un poco de luz sobre esto. Es común leer trabajos que describen todo este proceso: cómo se organiza una pandilla que tiene un sentimiento de debilidad muy grande, de desconfianza e incertidumbre, cómo se juntan para darse apoyo, el líder que se hace ejecutivo, y cómo pasan de una pasividad total a una hostilidad sin límites, muchas veces como reacción frente a la consideración que los adultos tienen de ellos.

En el ambiente familiar es considerado ni niño ni adulto, se dan roles de ambos con una gran tendencia a feminizarlo. Entonces esto debe ser estudiado como que el adolescente es el 1, la familia es 2 y el estado es 3: la situación triangular.

Esto no es para el trato individual de los pacientes. Yo espero que sean psiquiatras sociales donde trabajan con unidades mayores, más necesitadas, porque la terapia de grupo y la individual son mecanismos diferentes que se ponen en juego.

La adaptación social es mucho más lograda en la terapia de grupo, y el tratamiento individual puede durar tantos años como tiene el paciente. Incluso hay que ver en el paciente único el grupo que está funcionando dentro. Porque todo el mundo está habitado. En realidad no hay viviendas libres sino que hay más bien desalojos forzosos.

Es decir que estamos habitados permanentemente, vigilados desde adentro y proyectados afuera en las instituciones que representan nuestra situación interna. Solo así podemos entender todo lo referente al adolescente y su rebeldía tendiente a conseguir un status.

También hay otros grupos minoritarios como los homosexuales que han solicitado leyes y ordenanzas especiales como si fueran minorías segregadas. Quiere decir que en una época donde se tiende unificar las relaciones humanas, por otro lado hay una tendencia a cercenar todo tipo de asociación, ya sea por edad, por sexo, etc.

Curar un adulto es curar un resto de adolescente y curar un adolescente es curarlo de su infancia. Curar un niño será curarlo de su período intrauterino.

Pero sobre todo la adolescencia debe centrar la terapia en el estudio de la relación con los demás, las primeras experiencias, las ideologías y el conflicto generacional que es universal.

Ultima modificación de http://www.espiraldialectica.com.ar/ / Jueves, 29 de Agosto de 2002

martes, 27 de febrero de 2007

PICHÓN RIEVIERE, ENRIQUE. CREADOR DE UNA TEORÍA DEL PSIQUISMO

Acerca de Enrique Pichón Rivière [1907-1977]

NOTAS EN ESTA SECCION

Datos biográficos de Enrique Pichón Rivière por Vicente Zito LemaEl psicoanálisis y las ciencias sociales (Enrique Pichón Rivière y Gino Germani), Hugo Vezzetti

El camino de Enrique Pichón Riviere, El desafío de la Psicología Social, Alfredo Grande y Gregorio Kazi El ECRO de Pichón Rivière, Lic. Gladys AdamsonNOTA RELACIONADADel Psicoanálisis a la Psicología SocialLECTURAS RECOMENDADASAna Quiroga: Pichón Riviere y Paulo Freire, (archivo pdf)

Datos biográficos de Enrique Pichón RiviérePor Vicente Zito Lema [de Conversaciones con Enrique Pichón Rivière Sobre el Arte y la Locura]Psiquiatra y psicoanalista (1907-1977). Fue uno de los introductores del psicoanálisis en la Argentina, y uno de los fundadores de la APA, de la que luego tomó distancia para dedicarse a la construcción de una teoría social que interpreta al individuo como la resultante de su relación con objetos externos e internos. En este marco fundó la Escuela de Psicología Social.

1. Biografía (a).- Enrique Pichon Riviére nació en Suiza en 1907, y de muy pequeño vino a la Argentina. Su infancia transcurrió en el Chaco y en Corrientes, donde aprendió "el guaraní antes que el castellano", como él decía. Estudió medicina, psiquiatría y antropología, aunque abandonó estos últimos estudios para desarrollar su carrera como psiquiatra y psicoanalista, convirtiéndose en uno de los introductores del psicoanálisis en la Argentina.A comienzos de los '40 se convierte en uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Luego toma distancia de ella, para centrar su interés en la sociedad y la actividad grupal en el seno social, fundando la Escuela de Psicología social.Responsable de una renovación general de la psiquiatría, Pichon Riviére introdujo la psicoterapia grupal en el país (servicio que incorporó al Hospital Psiquiátrico cuando fue su director) y los test en la práctica de esa disciplina, impulsando también la psiquiatría infantil y adolescente. Incursionó en política, economía, deporte, ensayó hipótesis sobre mitos y costumbres de Buenos Aires, y se interesó especialmente por la creación artística estableciendo un territorio común entre la crítica literaria y la interpretación psicoanalítica de la obra como expresión de las patologías del autor.Líder y maestro, desde la cátedra y las conferencias dirigidas al público más amplio y diverso, se convirtió en referente obligado para más de una generación de psicoterapeutas, y formó decenas de investigadores en el campo de una teoría social que interpreta al individuo como la resultante de la relación entre él y los objetos internos y externos. 2. Autobiografía.- Señala Pichon Rivière que su vocación por las Ciencias del Hombre surgió de la tentativa de resolver el conflicto entre dos culturas: la europea, su cultura de origen, y la guaraní, de la que fue testigo desde los 4 años, cuando su familia emigra al Chaco, hasta los 18 años. "Se dio así en mí la incorporación, por cierto que no del todo discriminada, de dos modelos culturales casi opuestos. Mi interés por la observación de la realidad fue inicialmente de características precientíficas y, más exactamente, míticas y mágicas, adquiriendo una metodología científica a través de la tarea psiquiátrica" (7).En la cultura guaraní, la concepción del mundo es mágica y está regida por la culpa, y la "internalización de estas estructuras primitivas orientó mi interés hacia la desocultación de lo implícito, en la certeza de que tras todo pensamiento que sigue las leyes de la lógica formal, subyace un contenido que, a través de distintos procesos de simbolización, incluye siempre una relación con la muerte en una situación triangular" (8)."Ubicado en un contexto donde las relaciones causales eran encubiertas por la idea de la arbitrariedad del destino, mi vocación analítica surge como necesidad de esclarecimiento de los misterios familiares y de indagación de los motivos que regían la conducta de los grupos inmediato y mediato. Los misterios no esclarecidos en el plano de lo inmediato (lo que Freud llama "la novela familiar") y la explicación mágica de las relaciones entre el hombre y la naturaleza determinaron en mí la curiosidad, punto de partida de mi vocación por las Ciencias del Hombre"."Algo de lo mágico y lo mítico desaparecía entonces frente a la desocultación de ese orden subyacente pero explorable: el de la interrelación dialéctica entre el hombre y su medio" (8).El contacto de Pichon Rivière con el psicoanálisis es anterior a su ingreso a la Facultad de Medicina. En ella, Pichon Rivière toma contacto directo con la muerte, aún cuando su vocación es la lucha contra ella. "Allí se reforzó mi decisión de trabajar en el campo de la locura, que aún siendo una forma de muerte, puede resultar reversible" (9).Incursionando en la psiquiatría clínica, Pichon Rivière comprende a la conducta como una totalidad en evolución dialéctica donde se puede discernir un aspecto manifiesto y otro subyacente, lo que terminó orientándolo definitivamente hacia el psicoanálisis. De su contacto con los pacientes, concluye que "tras toda conducta "desviada" subyace una situación de conflicto, siendo la enfermedad la expresión de un fallido intento de adaptación al medio. En síntesis, que la enfermedad era un proceso comprensible" (9).La formación psicoanalítica de Pichon Rivière concluye con su análisis didáctico, realizado con el Dr. Garma, y por la lectura de la "Gradiva" de Freud, donde "tuve la vivencia de haber encontrado el camino que me permitiría lograr una síntesis, bajo el común denominador de los sueños y el pensamiento mágico, entre el arte y la psiquiatría" (10).Tratando pacientes psicóticos, se le hizo evidente la existencia de objetos internos, y de fantasías inconcientes como crónica interna de la realidad. El examen de este mundo interno llevó a Pichon Rivière a ampliar la idea de "relación de objeto" formulando la noción de vínculo, que sustituyó además, al concepto de instinto. Esta ruptura parcial con algunas ideas del psicoanálisis desembocó en la construcción de una Psicología Social. Al respecto, señala Pichon Rivière: "la trayectoria de mi tarea, que puede describirse como la indagación de la estructura y sentido de la conducta, en la que surgió el descubrimiento de su índole social, se configura como una praxis que se expresa en un esquema conceptual, referencial y operativo" (12), siendo la síntesis actual de esa indagación, la propuesta de una epistemología convergente.Pichon Rivière logra, según él mismo, una formulación más totalizadora de su esquema conceptual en sus escritos "Empleo del Tofranil en el tratamiento del grupo familiar" (1962), "Grupo operativo y teoría de la enfermedad única" (1965), e "Introducción a una nueva problemática para la psiquiatría" (1967). (a) Extractado de: "Ciencia explicada", Fascículos Diario Clarín, 1996, página 283/4.De padres franceses y nacido en Ginebra el 25 de Junio de 1907, Enrique Pichon Rivière llegó a los 3 años a Buenos Aires, para seguir viaje al Chaco Argentino, luego a Corrientes, donde su padre trata de trabajar el algodón con ningún éxito.En este entorno selvático pasó los primeros años de su vida, entre los últimos malones de los Guaraníes y la imagen de su padre colgando sus mejores trajes europeos en un alambre al sol de la tarde. Primero aprendió a hablar francés, después guaraní y por ultimo el castellano. Por casualidad, en la escuela secundaria de Goya tiene su primer encuentro con la obra de Freud.Concluidos sus estudios en Goya, provincia de Corrientes, es uno de los fundadores del Partido Socialista de Goya, y luego marcha a Rosario (1924) para estudiar medicina. Su primer trabajo en esa ciudad es como instructor de modales en un quilombo (prostíbulo), de prostitutas polacas.De retorno en Goya por cuestiones de salud (la bohemia lo lleva a la neumonía), ahora prueba suerte en Buenos Aires, donde conoce y hace amistad con personalidades como Roberto Art, Conrado Nale Roxlo, y otros. Interesadopor la poesía lee con avidez a los poetas malditos franceses, Rimbaud y en especial por Isidoro Ducasse, Conde de Lautréamont sobre el cual desarrolló una profunda investigación e indagación de lo siniestro. Entre 1930 y 1931 trabaja como periodista en el diario Critica, realizando notas de arte y deporte.En sus estudios de medicina ya desde temprano comprendió que "...toda la enseñanza era sobre cadáveres. Había allí una contradicción fundamental, un elegir -tal vez inconsciente- la muerte. Nos preparaban para los muertos, no para los vivos." Inicia su práctica como psiquiatra en El Asilo de Torres, para oligofrénicos, cerca se Luján, provincia de Buenos Aires. Se muda a Buenos Aires donde trabaja en otro sanatorio para enfermos mentales y también trabaja como periodista en el diario Critica (1936). Una vez recibido entra a trabajar en el Hospicio de la Merced (hoy, Neuropsiquiátrico José Tomás Borda) donde trabaja durante 15 años.En el Hospicio de la Merced uno de sus primeros trabajos es el de organizar grupos de enfermeros e instruirlos en el trato del paciente ; pues en esos momentos uno de los principales problemas era el maltrato que por desconocimiento impartían los enfermeros a los pacientes. En estas circunstancias desarrolla la técnica del "Grupo Operativo", "...en esos grupos discutía con los enfermeros los diferentes casos que había, se trataba así de darles un panorama general de la psiquiatría. El aprendizaje de los enfermeros fue sorprendente. Ellos tenían acumulada gran experiencia, dado que casi todos, habían trabajado años en el Hospicio. Su dificultad era que no podían conceptualizar; entonces, esa experiencia no les servía para nada...". Las condiciones mejoraron grandemente.Debido a un prolongado paro de enfermeros, debió capacitar a los enfermos que mejor se encontraban para ocupar este rol; "...Por ultimo estos internos mejoraban ostensiblemente su salud mental. Tenían una nueva adaptación dinámica a la sociedad, especialmente porque se sentían útiles..." Las posturas reaccionarias de otros profesionales y la intención de destruir su trabajo lo llevaron a renunciar, no sin llevarse las vivencias que luego darían coherencia asus proyectos. De esta praxis surgen estas reflexiones: "...Existe en nuestra sociedad, un aparato de dominación destinado, en ultima instancia, a perpetuar las relaciones de producción; vale decir relaciones de explotación. Este aparato de dominación tiene sus cuadros en psiquiatras, psicólogos, y otros trabajadores del campo de la salud, que vehiculizan, precisamente, una posición jerárquica, dilemática y no dilemática de la conducta. Son líderes de la resistencia a l cambio, condicionantes de la cronicidad del paciente, al que tratan como un sujeto equivocado desde un punto de vista racional. Estos agentes correctores, cuya ideología y personalidad autocrática les impide incluir, una problemática dialéctica en el vinculo terapéutico, establecen con sus pacientes relaciones jerárquicas en las que se reproduce el par dominador - dominado. Se incapacitan, así , para comprometerse, también ellos como agentes -sujeto de la tarea correctora..."Junto a Garma, Carcano y Rascovsky fundan en 1940 la Asociación Psicoanalítica Argentina (A.P.A.)Progresivamente va interesándose por la actividad de los grupos en la sociedad hasta dejar la concepción del psicoanálisis ortodoxo por el desarrollo de un nuevo enfoque epistemológico que lo llevará a la Psicología Social.Migración de la que da cuenta en su libro "Del psicoanálisis a la psicología social" en el que concibe a la Psicología Social como una democratización del Psicoanálisis.Esta tendencia de la Psicología Social tiene como objeto "el estudio del desarrollo y transformación de una realidad dialéctica entre formación o estructura social y la fantasía inconsciente del sujeto, asentada sobre sus relaciones de necesidad"(E.P.R.). Establece al grupo como campo "en el que se dará la indagación del interjuego entre lo psicosocial (grupo interno) y lo sociodinámico (grupo externo), a través de la observación de los mecanismos de asunción y adjudicación de roles" (E.P.R.). Establece que la praxis es para el operador social la que mantendrá las coincidencias entre las representaciones y la realidad. De la praxis surge en concepto de Operatividad que representa lo que para otros Sistemas Conceptuales sería el criterio de Verdad. "...si enfrentamos una situación social concreta, no nos interesa solo que la interpretación sea exacta, sino fundamentalmente , nos interesa la adecuación en términos de operación. Es decir, de la posibilidad de promover una modificación creativa o adaptativa según un criterio de adaptación activa a la realidad."( E.P.R.).Dentro de su producción conceptual cuestiona el tradicional enfoque en psiquiatría basada en el par contradictorio salud - enfermedad, por el de adaptación pasiva - adaptación pasiva, desplazando el centro de la problemática a la capacidad transformadora de una realidad dada que posee el ser humano ante las exigencias del medio. Y nos doce: "...El sujeto es "sano" en la medida que aprehende la realidad en una perspectiva integradora y tiene capacidad para transformar esa realidad transformándose, a la vez, él mismo." "...El sujeto esta activamente adaptado en la medida que mantiene un interjuego dialéctico con el medio y no una relación rígida, pasiva, estereotipada." Rivière toma como aportes para desarrollar E.C.R.O. de la Psicología Social, conceptualizaciones de Freud, Melanie Klein, y G. H. Mead desde la perspectiva intrapsiquica y a Kurt Lewin desde metodología para investigar en grupos a través de la investigación activa. Además de los ya citados también forman parte importante del E.C.R.O. pichoniano los siguientes conceptos: mundo interno, cono invertido, vectores del cono, grupo operativo, etc.

PSICOANALISIS Teoría a la que Pichon Rivière adhirió durante muchos años y cuya ortodoxia criticó en algunos aspectos, señalando que: a) el antropocentrismo de Freud le impidió a éste desarrollar un enfoque dialéctico, y b) su planteo instintivista y su desconocimiento de la dimensión ecológica le impidieron, asimismo, formularse algo que ya había vislumbrado, a saber, que toda psicología es, en sentido estricto, social (43). 1. Concepto pichoniano.- Pichon Rivière cuenta su historia con el psicoanálisis, indicando que en base a los datos que obtuvo sobre la estructura y características de la conducta tratando a sus pacientes, y orientado por el estudio de las obras de Freud, comenzó su formación psicoanalítica que culminó, años más tarde, en su análisis didáctico con el Dr. Garma.Señala asimismo que por entonces, "por la lectura del trabajo de Freud sobre "La Gradiva" de Jensen tuve la vivencia de haber encontrado el camino que permitiría lograr una síntesis, bajo el común denominador de los sueños y el pensamiento mágico, entre el arte y la psiquiatría" (10).A partir del tratamiento de psicóticos, Pichon Rivière formula su teoría del vínculo en sustitución de la teoría freudiana instintivista, lo que conducía necesariamente a definir a la psicología, en un sentido estricto, como psicología social (11).Pichon Rivière reconoce a Freud el haber intuído esta última formulación, que el creador del psicoanálisis plantea en "Psicología de las masas y análisis del Yo". Sin embargo, un análisis más detallado del mencionado artículo reveló a Pichon Rivière que, si bien Freud alcanzó por momentos una visión integral del problema de la interrelación hombre-sociedad, no pudo desprenderse sin embargo, de una visión antropocéntrica que le impidió desarrollar un enfoque dialéctico. Además, "pese a percibir la falacia de la oposición dilemática entre psicología individual y psicología colectiva, su apego a la "mitología" del psicoanálisis, la teoría instintivista y el desconocimiento de la dimensión ecológica le impidieron formularse lo vislumbrado, esto es, que 'toda psicología, en un sentido estricto, es social'" (42-43).Podemos sintetizar el análisis de Pichon Rivière sobre la "Psicología de las masas y análisis del Yo" en los términos siguientes.Freud comienza refiriéndose a las relaciones del individuo con sus padres, hermanos, médico, etc., que bien pueden considerarse fenómenos sociales. Estos entrarían en oposición con aquellos denominados por Freud narcisistas. En este punto, Pichon Rivière refiere que, de acuerdo a los planteos de M. Klein, se trata de relaciones externas que han sido internalizadas (los 'vínculos internos' de Pichon Rivière) y que reproducen en el yo las relaciones grupales o 'ecológicas'. Tales estructuras vinculares se configuran en base a experiencias precocísimas, irreductibles a un mero instinto.Este conjunto de relaciones internalizadas "en permanente interacción y sufriendo la actividad de mecanismos o técnicas defensivas constituye el 'grupo interno', con sus relaciones, contenido de la fantasía inconciente" (42).Todo esto fue efectivamente vislumbrado por Freud, pero, sin embargo, no pudo desarrollarlo debido a que, como fue señalado, su posición antropocéntrica e instintivista le impidió desplazar su atención de un ser individual a merced de sus instintos, hacia un ser social cuyo psiquismo se organiza ante todo vincularmente (42).Ya fuera de la ortodoxia freudiana, del esquema conceptual de Pichon Rivière forman parte también los planteos de Melanie Klein acerca de las posiciones esquizoparanoide y depresiva, entendidas como configuraciones de objetos, ansiedades básicas y defensas.

El psicoanálisis y las ciencias sociales (Enrique Pichon Rivière y Gino Germani)*

Por Hugo Vezzetti [Anuario de Investigaciones, N° 6, Facultad de Psicología, UBA, 1998]